一、與企業合作的私有化態勢

由于公共財政資助的嚴重下降,在高等教育的領域,美國各州政府的實際地位也隨之下降,學費、捐贈、科研合同、企業等私人來源資助成了美國公立高校更為依賴的對象。換句話說,從這一角度理解,美國公立高校正在日益走向私有化。

美國高等教育的規劃與管理采用分權治理的模式,聯邦政府只是間接引導高校服務國家需要,50個州級政府對監管和資助高校負首要責任。自20世紀80年代以來,無論經濟形勢好壞,各州對高校的資助都保持著持續下降的趨勢,增加撥款反而成了偶然事件。高等教育常被視為州預算的“平衡輪”,在與州內基礎教育、醫療、獄犯改造等領域競爭財政撥款時,高等教育幾乎沒有法律或合同約束,而且與聯邦匹配撥款的比例極小。因此,在州必須執行預算削減時,高等教育往往首當其沖遭遇削減。2008年以后的全球經濟衰退進一步加劇了州對高校削減資助的狀況,而且沒有跡象表明隨著經濟形勢的好轉,這種下降趨勢會停止或減弱。

有研究顯示,如果州政府持續削減撥款,到2059年,全美所有公立高校都將全部失去州財政撥款。科羅拉多州和愛荷華州將分別于2022年和2029年停止財政資助公立高校;2032年,弗吉尼亞州、密歇根州、亞利桑那州和羅德島都將停止對公立高校的財政資助。這一趨勢預示著政府與高校新的權力關系的轉型,美國公立高校正從“州資助院校”變為僅僅是“位于州內的院校”時代。

由此,在通過創新舉措進行多元化籌資方面,公立高校的步伐顯得更加緊張而狂熱。早在2014年,亞利桑那州立大學就與星巴克建立合作伙伴關系。截止到2019年6月,星巴克已有1.2萬名員工參與該大學教育計劃,近3000名員工已經畢業;到2025年,預計星巴克將為2.5萬名取得本科文憑的員工向大學支付至少2.5億美元費用。星巴克員工加入后,亞利桑那州立大學的遠程教育人數出現了十幾倍的增長,網絡學歷教育課程也增至幾十種,大學由此獲得了巨大的經濟收益。

普渡大學和佛羅里達大學等都與沃爾瑪公司建立了合作伙伴關系。目前,該公司已為7800多名員工參與大學教育計劃支付了費用,約5000人在讀大學學位。2019年6月4日,沃爾瑪又宣布將大學教育計劃擴大至公司的高中生員工,進入大學教育計劃的員工每年將新增5000人。預計未來四到五年,合作伙伴大學將為沃爾瑪6.8萬多名員工提供多種教育課程及相關技術培訓。此外,各高校都加大了對STEM(科學、技術、工程、數學)領域的科研支持,以增強與政府和企業合作盈利的可能性。為提高學費收入和院校聲望,許多公立高校還改革招生程序,“學生資助”正日益淪為一種戰略性招生管理工具。

二、助貧還是助優

歷史上,許多州都對公立院校的州外招生做出限制,但這一規范也早已改變。2015年,威斯康星州議會就取消了對威斯康星大學麥迪遜旗艦校園州外招生的限制。由于公立高校對州外學生收取學雜費幾乎是州內學生的2.5倍,有的高校已達3倍以上,在財政壓力的驅使下,高校競相擴大招收州外學生。為與同行競爭州外優秀生源,很多高校都加大了“助優”獎學金的力度,富有、優秀的州外學生成為各高校角逐的對象,傳統學生資助制度也從“助貧”為主轉向“助優”為主。同時,州一級的學生資助也在發生明顯轉向。1993—1994年度,州的學生資助平均只有10%給了非貧困生,到2013—2014年這一比例上升到24%,全美有15個州的“助貧”獎學金占州內總學生資助的比例都不足一半。

當下美國高等教育公平的一個最大威脅源于“富人”和“窮人”之間日漸擴大的鴻溝。學生及家庭的高等教育負擔能力取決于政府財政撥款、高校學費設置及學生資助等因素。隨著相關政策的變化,美國低收入家庭學生的高等教育負擔能力降低。

基于收入的高等教育公平問題最直接的表現是高收入家庭學生獲得學士學位的比例遠高于低收入家庭的學生。2013年,家庭收入最高四分位段(統計學術語,詳見鏈接)學生在24歲前獲得學士學位的比例,是最低收入四分位段學生的8倍以上(77%對9%);這一差距比43年前還要大:1970年,此組對比數字的差距為5倍多(40%對6%)。1970年以來,家庭收入最高四分位段學生獲得學士學位的比例幾乎翻了一番,從40%上升到77%;但在家庭收入最低四分位段僅略有上升,從1970年的6%上升到2013年的9%。即使只計算接受高等教育者,2014年家庭收入最低四分位段學生學士學位獲得率仍只有21%,并且1970年至今幾乎無變化(22%)。獲得學士學位的這些差異部分歸因于上大學的可能性和所上大學類型的不同。

三、更多窮人上不起大學

美國高、低收入家庭的學生接受高等教育的比例差距很大。2012年,家庭收入最高四分位段18至24歲青年中,有82%接受高等教育,而在家庭收入最低四分位段這一數字為45%。家庭收入信息對學生入學類型選擇也有高度的預測性。以針對貧困生的聯邦佩爾助學金獲得者為參照,2012年,四分之三(75%)非佩爾助學金獲得者進入四年制而不是兩年制院校;相比之下,佩爾助學金獲得者的這一數字是55%。對于低收入家庭學生而言,公立四年制大學正變得越來越難以負擔。研究機構NewAmerica在對全美584所公立大學的調研報告中指出,20世紀90年代末以來,約2/3較具選擇性的公立大學減少了對家庭收入最低40%群體的招生;同時卻提高了對家庭收入最高20%群體的招生。換言之,這類大學中富裕學生的增長是以減少招收低收入家庭學生為代價的。另外,2015—2016學年,被調研的584所公立大學中一半以上(52%)收取貧困新生(家庭年收入3萬美元以下)凈學費(減去所有助學金后的費用)1萬美元以上——占這些學生家庭年收入三分之一以上;約8%大學貧困新生支付凈學費15000美元以上——占他們家庭年收入一半以上;有26個州的公立四年制大學對州內貧困新生收取凈學費1萬美元以上。

另有數據顯示,家庭收入最高四分位段學生的平均凈學費增長速度也高于最低四分位段學生。如果凈學費反映了教育質量的差異和高價教育更大的市場回報,那么,貧富家庭收入群體學生的凈學費差距增大,反映出日益嚴重的不平等;學生家庭收入不同、高校類型選擇也不同,貧富群體之間的分層加大。按照固定美元計算,美國高校平均學雜費自1970年以來翻了一番,從1970年的9625美元增至2012—2013年的20234美元。1975年,聯邦最高佩爾助學金占比高校平均學費的三分之二(67%);到2012年,聯邦最高佩爾助學金只占平均學費的27%,為1970年以來的最低占比。由于政府承擔的高等教育成本減少,不僅大學費用在上漲,而且日益轉嫁到學生及其家庭。1977年,州和地方財政資助占高等教育收入的57%,但2012年僅占39%。相應地,1977年學生及家庭支付費用占比高等教育收入的33%,2012年則達49%。2012年,家庭收入最低四分位段學生支付的平均凈學費占其家庭收入的比例高達84%。

上世紀90年代以來,大學生貸款支付教育費用的比例和金額都大幅增加。所有學士學位畢業生貸款的比例從1992—1993年的49%增加到2012年的71%。按2012年固定美元計算,過去20年里取得學士學位的學生平均貸款量幾乎翻了一番——從1992年16500美元增至2012年29400美元。雖然聯邦佩爾助學金獲得者主要就讀于費用低廉的院校,但他們的平均貸款額仍高于非佩爾助學金獲得者:2012年畢業年級中,佩爾助學金獲得者平均貸款為31007美元,非佩爾助學金獲得者為27443美元。

家庭收入因素之外,仍有諸多其他影響美國教育公平的因素。例如,大學成績表現方面,與白人和亞洲人群體相比,黑人和西班牙裔學生較低;家庭第一代大學生要比父母有大學學位的學生低;年齡偏大學生要比年輕大學生更低。另外,學生居住地不同和就讀中學的特點等因素同樣會帶來高等教育公平問題。

長期以來,美國公立高校通過向州內學生提供低收費教育來實現州和國家的政策目標,由此也為中低收入家庭學生提供了進入中產階級大門的機會。但目前的狀況表明,公立高等教育私有化正在阻礙貧困學生的教育進程,太多公立大學正在對低收入和工人階級學生關閉大門。不少美國學者疾呼決策者們要盡快扭轉趨勢,并痛批一些公立大學“助推和加劇”教育不公平的行為。

四、如何修正傾斜的天平

教育公平是一個全球性問題。各國教育制度和歷史不同,高等教育公平程度和具體問題確有差異,但大都面臨著招生、學業完成和經濟負擔能力方面的挑戰。各國也都有許多類似的教育公平改進策略。改善高等教育負擔能力的實踐中,美國也在不斷摸索。

第一,在“績效問責制”的考核指標體系中做出相關規定。自從1979年田納西州成為全美第一個實施績效撥款的州,一直到2000年,績效撥款制已波及全美絕大多數州。州政府熱衷于將有限的財政撥款與公立院校的招生、學生資助、和畢業率等一系列理想的績效指標相關聯;高校以承諾更多績效責任“換取”州的財政撥款。在這一政策的促進下,肯塔基大學計劃縮減“助優”獎學金的使用,重新轉向針對低收入和少數族裔學生以需要為基礎的資助體系。納入績效問責計劃的任何促進教育公平的指標都需要足夠的資金掛鉤,才有可能消除各高校對低收入和少數族裔群體的諸多不公平做法。但指望所有州都意識到此類行動的必要性并主動采取措施,那也是不現實的。

第二,對兩年制院校和四年制大學前兩年實行免費教育。美國部分州已經在實施類似政策,其中有些州只對社區學院全部免費開放入學,另一些州無論兩年制或四年制院校,前兩年都實行免費教育。加利福尼亞州共有115所社區學院,是全美最大的社區學院系統,為全美約1/4的社區學院學生提供服務。自1986年起,加州就已免去了州內低收入家庭學生的學費,2015—2016學年有43%(230萬)的學生受益于社區學院低收入免學費計劃。2018年起加州為所有首次就讀社區學院的全日制州內學生提供一年的免費教育;今年8月,新任州長又宣布明年起對所有首次就讀社區學院的全日制州內學生免除兩年學費。2015年,奧巴馬總統宣布了他的“社區學院承諾”計劃,田納西、伊利諾伊、紐約等多個州都迅速回應并推出了類似的免費計劃。

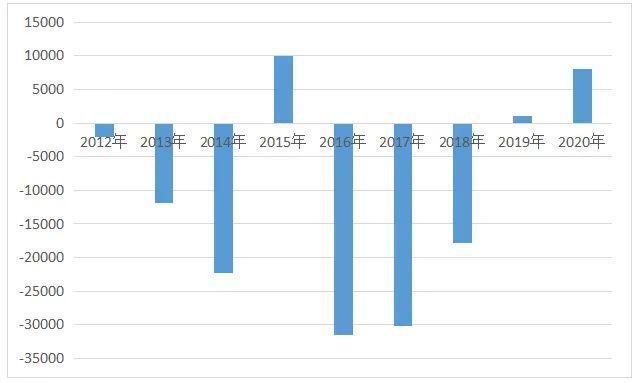

第三,現有聯邦學生資助制度——佩爾助學金、聯邦貸款和高等教育稅收抵免政策被新的聯邦與州合作計劃所取代。聯邦政府在保護高等教育機會均等方面一直發揮關鍵作用,但近年來,這一資助計劃越來越招致批判。相對于高校學雜費和生活費的飆升,佩爾助學金“購買力”的下降已遭到研究人員的抨擊。2017年,在白宮發布新一輪削減包括佩爾助學金在內的政府預算時,有576家組織上書國會表示抗議。另有數據顯示,1995-2015年,學生貸款項目一直高居三類聯邦學生資助項目的首位,眾多學生畢業時背負著沉重的貸款債務。而由于收入達到一定額度的人才需要納稅,所以也有人批評“稅收減免”資助更像是對中產階級學生家庭的優惠。新計劃若能順利實施,學生所需支付費用將僅限于其預期家庭支付能力:政府先確定一個家庭能夠為子女支付的金額,由聯邦、州和高校三方共同彌補家庭預期支付金額之外與學生就讀高校凈學費之間的差額。此舉將會徹底解決所有學生的就學經濟需求。此外還有不少研究者建議,可以通過將貸款轉為贈款來激勵學生如期完成學業,目前全球已有一些國家在實踐類似的政策。

政府和高校都有責任減少學生就學的經濟障礙,但提高學生及其家庭的經濟負擔能力也只是改善高等教育公平的一個方面。教育公平是一個系統工程,它的實現是一個從一出生就開始的漫長過程的結果。